Erster Akt – Die Orthoptistin

Ein Tag, den ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Alles hat ganz normal begonnen und endete so, wie es wohl niemand angenommen hatte.

Also, endlich war es dann soweit. Ich bat meine Freundin, mich in das Krankenhaus zu fahren, da es sich nicht gerade in der Nähe befand. Mein Termin war um 9:00 und ich war bereits um 8:30 bei der Anmeldung. Da sagte man mir, dass ich gern noch auf einen Kaffee gehen könne, da ich vor 10:00 ohnehin nicht drankommen würde. Hat sich schon mal jemand gefragt, warum es dann überhaupt solche Termine gibt? Um 10:30 wurde ich aufgerufen.

Die Untersuchung entschädigte allerdings für die Wartezeit. Mein Arzt hatte recht – diese Orthoptistin war wirklich gut. Während sie zahlreiche Untersuchungen machte, um festzustellen, wie stark meine Doppelbilder waren, stellte sie mir gezielt Fragen, die ich bei meinem ersten Besuch in einer Augenambulanz etwas vermisste. Ich wurde auch aufgeklärt, wodurch die Fehlsichtigkeit zustande kommen kann und wie lange diese dauern könnte. Wir sprachen auch über die Möglichkeit einer Prismenfolie, die man in die Brille klebt und die das Problem teilweise ausgleichen kann.

Meine Brille hatte ich jedoch nicht mit und so bemühte ich meinen Vater, in unsere Wohnung zu fahren und mir meine Brille zu bringen. Ich habe ein tolles familiäres Umfeld, wie sich im Laufe der Zeit immer öfter herausstellen wird. Mein Vater machte sich auf den Weg und ich vereinbarte mit der Orthoptistin, dass ich solange warten würde, bis mein Vater mit der Brille ins Krankenhaus kommen würde. Das war insofern kein Problem, da ich ohnehin noch einige Untersuchungen vor mir hatte.

„Wir müssen das Ganze jetzt noch neurologisch abklären“, sagte die Orthoptistin zu mir und beruhigte mich zugleich mit den Worten: „Da wird zwar nichts sein, denn das kommt sehr selten vor, aber zur Sicherheit müssen wir das abklären.“ Man veranlasste eine CT und während ich darauf wartete, nahm man mir auch gleich noch ein paar Ampullen Blut ab – zur Kontrolle. In der Zwischenzeit brachte mein Vater mir auch die vergessene Brille. Ich sagte ihm, ich brauche noch ein wenig und er solle daweil auf einen Kaffee gehen.

Zweiter Akt – Auf der Neorologie

Nach einer halben Stunde holte man mich zur Computertomographie. Diese dauerte auch nicht lange und nun wartete ich auf den Arzt, der sich das Ergebnis angeschaut hatte. Ein Pfleger holte mich in einen Raum und die darin wartende Ärztin bat mich Platz zu nehmen. Am Comutermonitor sah ich ein Bild von einem Gehirn. Es war klar, dass es sich um mein Gehirn handelte. Und man muss kein Arzt sein um sofort zu erkennen, dass der weiße Fleck in der Mitte da nicht hingehörte.

„Sie haben eine Blutung am Gehirnstamm“, sagte die Ärztin und ergänzte: „Ich würde sie jetzt gerne stationär aufnehmen.“

Schweigen im Raum!

Die Ärztin unterbrach das Schweigen mit dem Satz: „ich möchte Sie so nicht nach Hause gehen lassen – die neurochirurgische Station ist bereits informiert!“

„OK“, mehr an Eloquenz war zu diesem Zeitpunkt nicht aus mir rauszubringen. Man setzte mich vor dem Zimmer hin und bat mich auf den Pfleger zu warten, der mich zur besagten Station bringen würde.

„Ich wünsche Ihnen alles Gute“, waren die abschließenden Worte.

Ich benachrichtigte meinen Vater, der Im Kaffeehaus des Krankenhaus wartete. Dieser eilte sofort zu mir und konnte diese Wendung auch nur schwer fassen. Er blieb die ganze Zeit an meiner Seite.

Dritter Akt – Neurochirurgische Station

Irgendwann – ich weiß nicht mehr, wie lange das schon wieder gedauert hat – kam ein Pfleger mit einem Rollstuhl, um mich abzuholen. Ich stand auf und er fragte mich, ob wir den Rollstuhl brauchten. „Nein“, sagte ich „geradeaus sehe ich eh keine Doppelbilder.“ Eine Ärztin rief „Nein Sie gehen nicht allein, Sie nehmen den Rollstuhl.“ Nun wusste ich, dass es nicht mehr um die Doppelbilder geht.

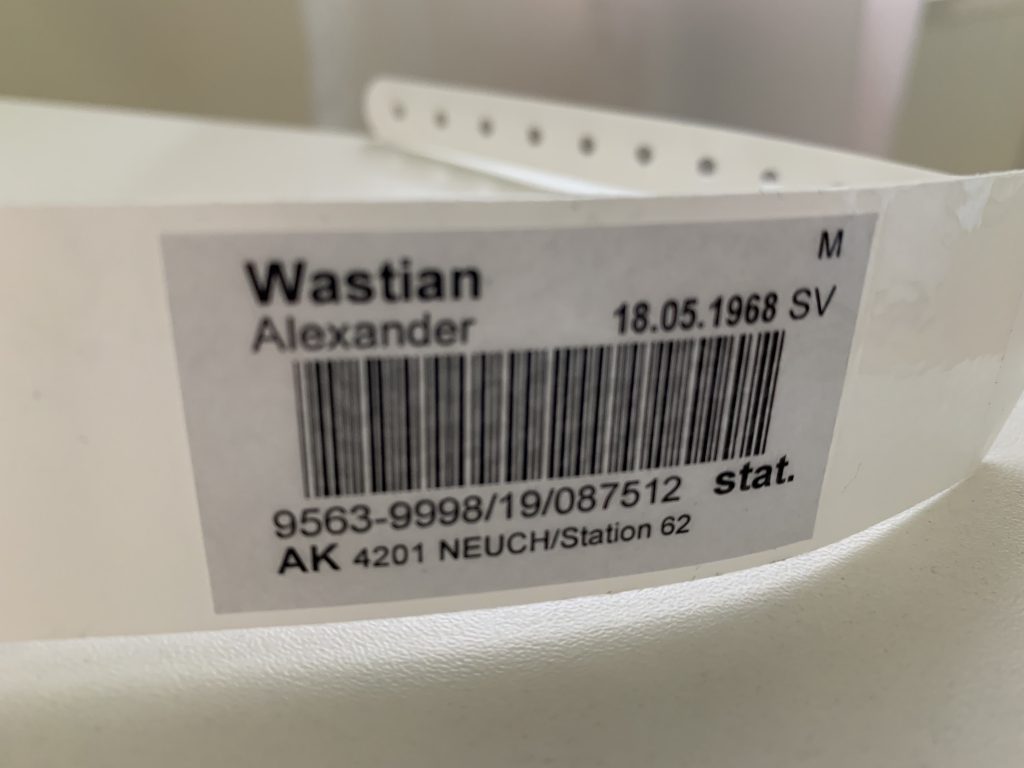

Auf der Station angekommen, erhielt ich mein Bett, einen Spint und ein Nachthemd. Selbst beim Umziehen wollte man mir helfen. Dann wurde ich an ein EKG angeschlossen, welches mich Tag und Nacht überwachen sollte. Ach ja, ein venöser Zugang wurde mir auch noch gelegt. Es wurde mir immer mehr bewusst, dass meine Situation ernst sein musste. Da ich jedoch nichts wusste, konnte ich mir auch keine beunruhigende Gedanken machen – nur dieses Bild ging mir nicht mehr aus dem Kopf.

Der weiße Punkt inmitten meines Gehirns.

Am Abend besuchte mich meine Freundin und brachte mir ein paar Sachen, die man halt so benötigt, wenn man im Krankenhaus liegt. Sie war gefasst – genauso wie ich. Doch das war nur Fassade – bei uns beiden, wie sich in ein paar Tagen herausstellen sollte. Man versucht die Situation einfach irgendwie zu verstehen und solange man sie noch nicht annähernd verstanden hat, gibt es auch noch keinen Grund zur Beunruhigung.

Am Abend kam dann ein Arzt vorbei und fragte: “Hat schon jemand mit Ihnen gesprochen?“ Ich verneinte und der Arzt führte fort: „Sie haben eine Gehirnstammblutung. Es handelt sich um eine Gefäßmissbildung, die zum Bluten begonnen hat. An dieser Stelle, wo Sie dieses sogenannte Cavernom haben, greift man operativ jedoch nicht ein, da dies zu gefährlich ist. Man wird Sie einem Intervall-MRT unterziehen und wenn die Blutung aufgehört bzw. absorbiert ist, kann man über eine Bestrahlung nachdenken.“ Nachdem ich, auf Grund der plötzlichen und überraschenden Information, zunächst keine weiteren Fragen hatte, verabschiedete sich der Arzt und mir stand meine erste Nacht im Krankenhaus bevor.